Voltando ao normal, ou quase (vai ficar pro próximo post), resolvi compartilhar com vocês um artigo que escrevi para uma cadeira do mestrado. Esta cadeira tratava da relação Estado x Mídia, mais precisamente, da Imprensa; tratava de como elas eram opostas e complementares, tão iguais e similares, tão próximas e distantes e, um dos pontos principais, como se precisam mutuamente, num jogo contínuo de poder e influência. Então, vem comigo nesse artigo e depois me conta o que você achou, tá bem? :o)

----------------------------------------

Introdução

O presente trabalho pretende dar uma visão sobre o tratamento designado pela mídia à então presidenta Dilma Rousseff, no ano de 2016, quando a mesma sofreu um processo de impeachment que resultou em seu afastamento do cargo. É pretendido também demonstrar o cenário em que a presidenta encontrava-se perante as questões política e econômica do país, seus eleitores e a própria mídia, para que seja feita uma ambientação do que acontecia no Brasil, após a eleição de 2014. Um país que já vinha conturbado desde as grandes manifestações ocorridas em 2013 contra diversas medidas dos governos municipais, estaduais e federal.

Com um cenário econômico desfavorável, o cenário político também não ajudava muito; sendo assim, a mídia brasileira não poupou esforços para que Dilma tivesse bastante trabalho em explicar cada ação tomada pelo seu governo; alguns veículos foram além, questionando o quão preparada ela estava para o cargo e se estava em condições técnicas de governar um país que se encontrava em crise: social, econômica e política.

Sua reeleição foi marcada por embates com o candidato do principal partido oponente, PSDB (Partido Social Democrata Brasileiro), Aécio Neves. Acusações de ambos os lados, com uma parcela alta da população insatisfeita com os rumos do país, o cenário eleitoral não era promissor e nem um pouco cordial. O país estava bastante dividido e não havia margem de votos suficientes para nenhum lado, o que tornava a eleição uma verdade incógnita sobre o seu resultado. Aparentemente, uma mudança de poder poderia dar ânimo ao país, logo, parecia haver uma insinuação de que a reeleição de Dilma não seria favorável ao cenário brasileiro.

Dilma ganhou a eleição por uma diferença de apenas 1,64% dos votos válidos (Reis, 2014). Os meses que se seguem após a eleição são turbulentos tanto política quanto economicamente, como relata o sociólogo brasileiro Luiz Werneck Vianna (Fachin & Sanson, 2015); as medidas tomada nos três primeiros meses de Dilma, em seu novo mandato, não foram bem recebidas pela sociedade: “porque foi dito uma coisa e outra coisa foi feita”.

Com as características de como a mídia é exercida no Brasil e alinhando-as com os acontecimentos do período, é pretendido apresentar como a combinação de mídia, representada nesse trabalho pela imprensa, e política possibilitou uma eclosão social em 2016, com a inflamação da população contra o governo federal e a posterior deposição do mesmo, deixando o país em uma verdadeira instabilidade econômica, política e social.

Política e Mídia no Brasil

O Brasil, ainda que tenha alguns pontos contrários, pertence ao mesmo modelo de Portugal, Espanha e Grécia: o Pluralismo Polarizado, como denomina Hallin & Mancini (2010). Os países desse modelo tiveram sua democracia desenvolvida tardiamente, no século XX, sendo de consenso, com partilha de poder, separação entre poderes executivo e legislativo, e um sistema com muitos grupos partidários. É caracterizado pelas distâncias ideológicas e pela existência de partidos contra o próprio sistema; ademais é observado paralelismo político, com jornais declarando suas ideologias. Há ainda a existência de conflitos políticos fortes, que levam a frequentes mudanças de regime; limitada profissionalização dos jornalistas e alta intervenção do Estado nos meios de comunicação.

É sabido que a imprensa brasileira não vive seus melhores momentos, a queda de assinatura de jornais e revistas é acentuada enquanto a assinatura de jornais online cresce timidamente. Sua encolha foi de 73% entre 2015 e 2017, de acordo com o Instituto Verificador de Comunicação (IVC) e não houve, porém, uma transição expressiva dos assinantes para o meio digital. O jornal Folha de SP, por exemplo, mesmo sendo um dos veículos mais importantes do país, apresentou um crescimento de apenas 3,3%, sendo considerado o melhor colocado no setor (Esmael, 2018).

Em 2018 a queda continuou e ocorreu perda de quase quarenta mil assinantes entre impresso e digital. Segundo o site Brasilagro (2019), houve esperança de que o Brasil passasse pelo mesmo processo que os Estados Unidos passaram com o “Trump bump”, onde os eleitores passaram a consumir mais notícias impressas e pagam por isso, porém, até o momento, o Brasil não vê esse efeito. A evolução da tiragem e dos números digitais durante o ano de 2018 comprova isso: foram quase 11% de queda nas assinaturas dos impressos, representando uma perda de quase oitenta mil assinantes. O digital apresentou aumento de pouco mais de 5%, com um número absoluto de pouco mais de quarenta mil novas assinaturas.

Apesar da situação de assinaturas, a veiculação impressa brasileira não apresenta mudanças quanto à sua linguagem, mesmo com os dados apresentados pelo IVC. Sua linguagem é voltada para uma classe mais elitizada da sociedade, com uma escrita culta e refinada, destacando assuntos econômicos e políticos, que não possuem muita aderência nas camadas mais pobres do país, já que estas não compreendem profundamente tais temas. Um Brasil-Colônia, cuja falta de incentivo cultural para produção e divulgação de notícias, pode ter colaborado para essa situação crítica, que segundo Albuquerque (2012) perdurou até o século XIX, onde havia o domínio de panfletos e apenas na virada do século, começou a surgir uma imprensa mais profissionalizada.

Para complementar a situação do sistema midiático brasileiro, há ainda o paralelismo político, com uma conexão estreita entre mídia e política, incluindo notícias, conteúdos e a forma como as ideologias são expostas nas informações transmitidas (Hallin & Mancini, 2010). Até meados dos anos 1950, os jornalistas provinham de famílias ricas e poderosas, que depois deixavam a carreira nas redações para seguirem caminhos políticos (Albuquerque, 2012); isso dá ideia da ambiguidade de interesses e da relação existente, já que não há como afirmar que ambas inclinações foram totalmente separadas.

Durante o regime militar brasileiro, ocorrido entre 1964 e 1985, houve uma aproximação maior entre esses atores, com investimento maciço por parte do governo nos meios comunicacionais e estes, por sua vez, enriquecendo e tornando-se cada vez mais poderosos. Esse vínculo, contudo, vem sendo suavizado nos últimos 30 anos; com a queda do regime e a nova Constituição Federal de 1988, a maior parte da imprensa busca uma neutralidade, tentando não optar por nenhum lado político, para que não sofra represálias, em um país com frequentes alternâncias de poder.

Aparentemente, há uma grande intenção da política brasileira em usar a comunicação com fins estratégicos para manter aliados; um fenômeno não exclusivo do Brasil, mas percebido em toda América Latina. Mesmo veículos mais regionalizados apresentam domínio das grandes empresas, como a Rede Globo – maior emissora do país; que somente com canais televisivos detém mais de 30 emissoras, entre próprias e afiliadas. O mesmo acontece com o rádio, facilitando o oligopólio e, consequentemente, a conexão desses setores, indo de norte a sul e das capitais ao interior; transmitindo amplamente a mensagem que melhor lhe convém para um número crescente de pessoas.

Definir o paralelismo existente no sistema brasileiro é complicado até o momento, pois ao mesmo tempo que a comunicação é voltada ao mercado, existe um ativismo, mesmo com lado indefinido. Usando neutralidade e uma suposta independência para exigir o seu papel de representante do povo e dos seus direitos, mais autenticamente que muitos partidos; defendendo seus próprios interesses, sob o papel de moderador (Albuquerque, 2012).

Com uma profissionalização baixa e uma qualidade, muitas vezes, questionável, foi iniciada na década de 50, do século XX, a exigência de diploma para a categoria, para tentar tornar o mercado mais corporativo, fazer com que os habilitados demonstrassem conhecimentos mais técnicos a respeito da área. Essa mesma década também trouxe um estilo mais estadunidense, com textos mais focados em fatos, mas com autonomia baixa, assim como a instrumentalização do trabalho e a capacitação do profissional. Para piorar, não há uma auto-regulamentação eficiente para a classe, da mesma forma que não há um sindicato forte o suficiente para defender os direitos dos profissionais; com isso, muitos jornalistas optam por ceder aos interesses das empresas ante sua qualificação.

Para completar o quadro, a intervenção do Estado na imprensa é forte, com subsídios e uma censura velada, que tem a finalidade de recensear e controlar o conteúdo das mensagens publicadas. Infelizmente, para muitos veículos, a publicidade estatal ainda é a renda mais considerável, piorando essa dependência; ademais, a falta de regulamentação também influencia essa conjuntura, a partir do momento que não se consegue controlar o que pode ou não ser feito, nem quais regras são quebradas. Ou seja, a aparente omissão do Estado facilita a formação de monopólios poderosos e coloca os profissionais em situações precárias, deixando o serviço da imprensa no país em xeque.

Imprensa e Estado possuem uma conexão bastante conflituosa, há por parte da imprensa um clientelismo, que é uma forma peculiar de organização dentro da sociedade, com compromissos pessoais mais fortes do que a ideia de “bem comum”. (Hallin & Mancini, 2010). Isto é, é preciso que a categoria tenha boa relação com os poderes políticos para terem acesso às informações, mesmo que não haja nenhuma garantia disso. Por parte do Estado, há inúmeros processos de profissionais contra ele, além da isenção no aumento gradativo de assassinatos e sumiços de jornalistas; o que não ajuda na resolução dos crimes, nem possibilita maior rigidez quanto a esses acontecimentos.

Imprensa x Governo

A relação da presidenta com a imprensa nunca foi das melhores, com muitas críticas dos veículos à falta de clareza na de Dilma e muitas defesas governamentais contra às matérias e capas exageradas, sexistas e difamatórias de alguns veículos. Frases confusas, ditas durante coletivas e entrevistas, tomaram conta das ruas do país, principalmente por serem reforçadas pela mídia, isso fazia com que sua credibilidade fosse questionada e ela fosse transformada em alvo de piadas por todo país.

Sob a capa da neutralidade e imparcialidade, veículos propiciavam um imaginário popular com a figura de uma mulher que sequer conseguia expressar as suas escolhas. Outros mais críticos indagavam se ela estaria ao nível do cargo e se era digna ou competente o suficiente. Afinal, como afirmou Ângela Carrato (2015), não era surpresa os meios de comunicação se tornarem a própria oposição ao governo, já que Judith Brito, dirigente da Associação Nacional de Jornais, declarou ser dever assumir o contraponto, quando este fosse fraco.

Sendo assim, de forma proposital ou não, a mídia permitiu que a figura política de Dilma fosse facilmente discutível, suas falas mereciam o tom da incerteza e a população parecia não acreditar em suas informações sem consultarem antes outras fontes. Paralelo a isso, imagens davam o estilo das mensagens, que eram igualmente feitas para questionar sua pessoa dentro do cargo, insinuando-a como uma mulher sem controle, explosiva e revoltada. Ou seja, fotos e textos, com ênfase em falas pouco claras e firmes da presidenta, alimentavam uma ideia de que ela, talvez, não fosse a melhor pessoa para governar o país.

O Impeachment de Dilma Rousseff

Logo após as eleições, o PSDB questionou o sistema eleitoral, solicitando recontagem dos votos para que fosse verificada a existência de fraude. Com baixa credibilidade, incentivada também pela mídia, o pedido do partido colocava ainda mais em xeque a honestidade de Dilma e o que o PT seria capaz de fazer para continuar no poder. Percebendo que não seria um governo que agradaria a maioria da população e, talvez, não desejando perder mais leitores e assinantes, a imprensa já abriu o ano de 2015 com questionamentos quanto à sua postura e discursos.

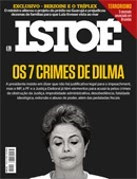

A revista Isto É, por exemplo, publicou entre janeiro e abril de 2016 quatorze edições que retratavam o governo e os escândalos que surgiam à época da investigação da operação federal Lava Jato; e dentre essas, sete continham a presidenta na capa com expressões que iam desde preocupação até gritos de raiva. A operação Lava Jato é uma investigação criminal da polícia federal, cujo objetivo seria desarticular esquemas de corrupção, cujo foco, naquele período, estava no PT. Isso permitia um cenário bastante favorável às críticas, com a imprensa aproveitando ao máximo cada desdobramento, trazendo um tom mais exagerado e sexista.

A revista, que possui uma ideologia mais alinhada à direita brasileira e usa dela para questionar a presidenta, teve seu tom mais radical questionado quanto ao seu profissionalismo no período de março a abril 2016, devido às capas publicadas (ver apêndice A). A intenção de desestabilizar a governante parecia ser o objetivo do veículo, que questionava sua qualificação para o cargo, reduzia sua imagem à uma presidenta já “sem esperanças” e insinuava que seu governo precisava ser parado para que a situação não ficasse pior.

Esse objetivo não aparentava ser exclusivo da revista, o jornal O Globo, segundo maior do país (Sacchitiello, 2019), posicionou-se também contra o governo e, de forma sutil, demonstrou apreço à alternância de poderes, que aconteceria com a vitória do PSDB. Com a reeleição de Dilma, a contraposição feita pelo jornal ficou mais forte e crítica. Logo após as eleições, o jornal abordou o tema enfatizando o tempo que o PT estava no poder, permitindo criar uma imagem de roubo da democracia – já que era o dobro do tempo, desde Lula, comparado ao tempo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB; sem que qualquer avaliação profunda sobre as diferenças de governo fosse feita (Araújo, Paulo, Reis & Mora, 2014).

Em quatorze de março de 2016, após uma grande manifestação nacional contra diversos fatores, em destaque os federais; o jornalista Hélio Gurovitz (2016) afirmou, categoricamente, que as manifestações deram o recado de ‘basta’ ao governo e que o governo Dilma estava acabado, restando apenas a dúvida de como ela deixaria o governo. O jornalista Hélio, porém, não incluiu a informação que as manifestações de 2016 não foram numerosas enquanto levante popular e conseguiram esse número recorde com o inchaço promovido por agentes políticos que visavam manipular o cenário. Informações como essas, mediante a cobertura e influência do Grupo Globo, induzem a grande massa da população, que se baseia e forma sua opinião mediante ao que é lido, ouvido e visto nas notícias do grupo.

Ainda contra o governo, encontrou-se também o jornal O Estadão, cujas capas no período de janeiro a abril de 2016 repercutiram a posição do jornal. As capas de janeiro já mostravam um governo enfraquecido, com enfoque nas reduções de verbas, que mesmo se fossem necessárias, eram manchetes com tom crítico; e na inflação, trazendo o tom preocupante. Também havia capas com manchetes de aumento de impostos e o retorno de um antigo imposto, fazendo soar que Dilma apenas queria taxar valores a serem descontados dos salários.

A partir de fevereiro, capas sobre a redução e a forma como eram conduzidas as obras sociais do governo eram as mais frequentes, insinuando que mesmo as obras tão bem faladas pelo governo não passavam de ilusões. Em março, antes mesmo de Dilma ser indiciada por alguma acusação durante a Lava Jato, o jornal já narrava seu impeachment e mostrava que Temer estava preparado para assumir o cargo. Já abril traz o clima de impeachment com capas narrando cada parte do processo dia após dia e coroa o processo com a capa do dia dezoito de abril de 2016, onde mostrava a festa no congresso por aprovarem o afastamento da presidenta, com a chamada: “Edição Especial: Impeachment avança” (ver apêndice B).

Ambos os jornais, O Globo e O Estadão, podem ser analisados sobre notícias favoráveis ou contrárias ao governo pelo Manchetômetro, sistema que afere notícias veiculadas nos jornais de maior circulação, criado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A análise mostrou que o ápice de notícias contrárias ao governo federal, em 2016, foi entre janeiro e abril, com uma onda neutra entrando a partir de maio, com Michel Temer. Já o pico de notícias favoráveis ao governo federal se deu justamente entre o afastamento de Dilma e a entrada de Temer (ver foto apêndice C).

Fica interessante analisar a postura do Estadão mais entusiasmada com o impeachment, até mesmo que o jornal O Globo, que foi mais contido em narrar os fatos, sob a ótica conveniente. Já a revista Isto É escancara a falta de empatia pela presidenta e por seu governo, trazendo capas bastante severas para ambos. Posturas mais conservadoras foram encontradas em outros veículos menos alinhados à direita ou mesmo contrários ao processo que acontecia. Diante do cenário brasileiro, nota-se um país que, aparentemente, possui uma oposição liderada pelos meios de comunicação, que possuem uma posição tão forte quanto um partido político.

Conclusão

É sabido, pelo histórico apresentado, que o Brasil possui uma mídia muito poderosa e influente, com interesses políticos e exercício de poder econômico e social. Suas intervenções nos governos do país permitem analisar o controle que ela exerce no país, agindo conforme suas vontades e benefícios. Por outro lado, fica demonstrado no presente trabalho o quanto alguns grupos partidários precisam dos veículos de comunicação, usando-os devido sua cobertura, a fim de induzir grande parte da população para absorver mensagens com recortes de conteúdos selecionados, de acordo com a melhor conveniência.

O ano de 2016 mostra como um país pode ficar quando mídia e política andam juntas: convulsões sociais, crises partidárias, ataques às instituições, instabilidades econômicas e, até o momento, eleições de figuras radicais, com histórico político pobre, como o atual presidente do Brasil, que possui a menor aprovação dos últimos 25 anos (O Globo, 2019).

Mesmo com quedas de circulação e assinantes, a imprensa ainda possui aderência, mas é preciso democratizá-la mais, permiti-la ter um recorte maior na população e uma linguagem mais acessível. Além disso, a qualidade dos impressos e a profissionalização dos jornalistas precisam acontecer, para que contribuam para uma regulamentação mais justa e confiável, assim como para um sindicato mais forte e eficiente; fazendo valer a liberdade de imprensa e o código de conduta da classe, sem que seja necessário trocar capacitação por um jogo de manipulação de fatos e agressões sexistas, que geram benefícios apenas para um grupo seleto.

Comentários

Postar um comentário